Les jeux vidéo occupent aujourd’hui une place centrale dans la vie des adolescents, entre plaisir, apprentissage et lien social. Mais à partir de quand le jeu prend-il trop de place ? Une vaste étude européenne en Novembre 2025, menée dans 12 pays auprès de plus de 44 000 jeunes âgés de 11 à 15 ans a cherché à mieux comprendre les signes précoces d’un usage problématique. En utilisant l’Internet Gaming Disorder Scale (IGDS), un questionnaire inspiré des critères du DSM-5, les chercheurs ont évalué la fréquence de différents symptômes liés au jeu excessif. Les résultats montrent que la majorité des adolescents jouent sans difficulté, mais qu’environ un sur dix déclare plusieurs symptômes simultanés, indiquant une pratique plus intensive ou moins régulée, sans pour autant relever d’un trouble établi.

L’étude met en évidence la complexité du rapport des jeunes au jeu vidéo, entre passion, immersion et régulation, et invite à une lecture prudente, nuancée et bienveillante de ces comportements.

L’étude s’appuie sur les données recueillies en 2021–2022 dans le cadre du programme international Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), conduit tous les quatre ans dans environ 50 pays d’Europe et d’Amérique du Nord, en collaboration avec le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe.

L’objectif du programme HBSC est de suivre l’état de santé, les comportements et le bien-être des adolescents de 11, 13 et 15 ans, en tenant compte de leur contexte social et familial. La présente étude a inclus 12 pays ayant choisi d’ajouter le module optionnel comportant la mesure du trouble du jeu vidéo (IGDS). La France ne figure pas dans cette étude, car elle n’a pas intégré le module “Internet Gaming Disorder” dans son questionnaire HBSC 2021-2022. Les données proviennent donc de 12 pays : Chypre, République tchèque, Angleterre, Écosse, Estonie, Islande, Malte, Macédoine du Nord, Pays-Bas, Serbie, Slovaquie et Slovénie.

Des échantillons nationaux représentatifs d’adolescents âgés de 11 à 15 ans ont été constitués à partir d’une sélection aléatoire d’écoles et de classes dans chaque pays, qui constituaient les unités primaires d’échantillonnage.

Le consentement parental, actif ou passif selon les réglementations éthiques nationales, a été recueilli avant la participation. Les données ont été collectées par le biais de questionnaires standardisés auto-administrés, en version en ligne ou papier, remplis en milieu scolaire. La participation était volontaire, et les adolescents ont été informés du caractère confidentiel de leurs réponses. Toutes les questions ont été traduites de l’anglais vers la langue nationale par les équipes de recherche de chaque pays, puis rétro-traduites en anglais afin de garantir la fidélité du sens.

Les outils utilisés dans l’étude

Pour comprendre comment se manifeste le jeu excessif chez les adolescents, les chercheurs ont utilisé deux types d’outils simples mais puissants : un questionnaire de dépistage du trouble du jeu vidéo et deux questions complémentaires sur les habitudes de jeu.

Le cœur de l’étude repose sur un questionnaire appelé Internet Gaming Disorder Scale ou IGDS-9, élaboré à partir des critères du DSM-5, le manuel de référence en psychiatrie. Il s’agit d’un outil court et standardisé, composé de neuf questions fermées auxquelles les adolescents répondent par “oui” ou “non”. Chaque question correspond à un symptôme possible du jeu vidéo excessif, tel qu’il est décrit dans le DSM-5.

Ces neuf symptômes traduisent différentes facettes du comportement de jeu :

– Préoccupation : le jeune pense souvent aux jeux vidéo, même lorsqu’il n’y joue pas.

– Tolérance : il a besoin de jouer de plus en plus longtemps pour ressentir le même plaisir.

– Sevrage : il se sent irritable, triste ou agité lorsqu’il ne peut pas jouer.

– Persistance : il essaie de réduire son temps de jeu, sans y parvenir.

– Évasion : il joue pour fuir ses soucis, ses émotions négatives ou se sentir mieux.

– Problèmes : le jeu a déjà eu des conséquences négatives sur sa vie quotidienne (sommeil, école, relations…).

– Tromperie : il a déjà menti à ses proches au sujet du temps passé à jouer.

– Déplacement : il délaisse d’autres activités importantes (sport, amis, devoirs) au profit du jeu.

– Conflit : ses habitudes de jeu provoquent des tensions avec ses parents, ses amis ou ses enseignants.

Ces neuf éléments ne servent pas à “coller une étiquette” mais à repérer des signaux d’alerte. Plus un adolescent répond “oui” à plusieurs de ces items, plus le risque d’un usage problématique du jeu vidéo est élevé. Cependant, tous les “oui” ne se valent pas : un “oui” à la question sur l’évasion n’a pas la même gravité qu’un “oui” concernant les conflits ou la perte de contrôle. L’intérêt de l’IGDS-9 est justement de quantifier cette gradation et de permettre d’étudier le profil global des joueurs. C’est un outil de dépistage populationnel, pas un test diagnostique. Il ne permet donc pas à lui seul de conclure à une addiction, mais il aide à identifier les jeunes qui méritent une attention particulière ou un accompagnement préventif.

Pour compléter l’évaluation, les chercheurs ont ajouté deux questions destinées à mieux cerner les habitudes de jeu au quotidien :

– La fréquence : “À quelle fréquence joues-tu aux jeux vidéo ?”

– L’intensité : “Lors d’une journée où tu joues, combien de temps passes-tu à jouer ?”

Ces deux dimensions sont essentielles pour comprendre la place que le jeu occupe dans la vie du jeune. La fréquence indique combien de jours par semaine il joue : presque jamais, quelques jours, ou presque tous les jours. Mais la durée moyenne des sessions (l’intensité) est souvent plus parlante : certains adolescents jouent peu souvent, mais très longtemps lorsqu’ils s’y mettent. Les chercheurs ont donc proposé plusieurs options de réponse, allant de 1 à 2 heures jusqu’à plus de 8 heures par jour.

Les résultats

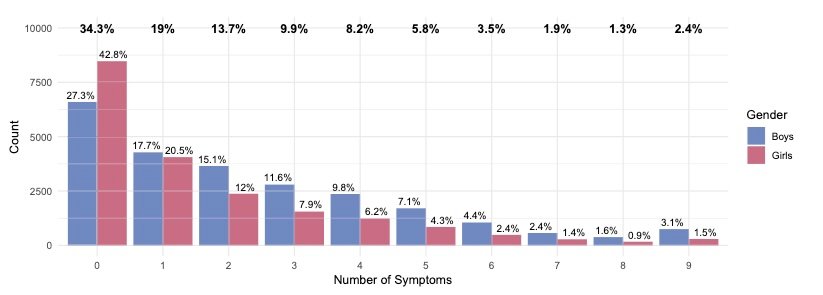

Les pourcentages des garçons (n = 24 149) sont indiqués en bleu et ceux des filles (n = 19 769) en rouge. La ligne de pourcentages située en haut du graphique, en caractères gras, représente la fréquence globale des symptômes pour l’ensemble des deux groupes réunis (N = 43 918). Les échantillons par sexe n’incluent pas les participants n’ayant pas répondu à la question sur le genre.

11,5 % des garçons présentent plus de 5 symptômes sur l’échelle IGDS et 6,2 % des filles sont dans la même situation. Autrement dit, les garçons sont près de deux fois plus nombreux que les filles à déclarer un nombre élevé de symptômes liés au jeu excessif. Cela confirme que le jeu problématique touche davantage les garçons, même si les différences restent à interpréter avec prudence (biais de déclaration, intensité de jeu, contexte culturel, etc.).

Prévalence des symptômes

Les symptômes les plus fréquents observés dans cette étude sont la préoccupation (penser souvent au jeu) et l’évasion (jouer pour éviter de penser à des choses désagréables). Ces deux critères correspondent aux aspects cognitifs et émotionnels du trouble du jeu vidéo, par opposition aux symptômes comportementaux et conséquents, comme les problèmes ou les conflits, rapportés de manière beaucoup plus rare dans cet échantillon.

Cette observation s’inscrit dans la distinction proposée par Charlton et Danforth (2007) entre symptômes « centraux » et « périphériques » : les symptômes centraux (comme les conséquences négatives) sont considérés comme les plus inquiétants, car ils témoignent d’une véritable perte de contrôle, tandis que les symptômes périphériques (préoccupation, évasion) ne conduisent pas forcément à des effets délétères. Dans le détail, la préoccupation ne traduit pas toujours une dépendance. Elle peut simplement refléter un fort intérêt ou un engagement positif : certains adolescents passionnés par le jeu explorent des contenus associés (vidéos, forums, discussions entre amis). Cette immersion peut même s’accompagner d’un meilleur bien-être. De la même manière, le symptôme d’évasion ne permet pas toujours de distinguer les joueurs pathologiques des joueurs ordinaires. L’ensemble de ces résultats montre que la notion d’évasion mérite d’être mieux explorée dans les recherches futures, car elle se situe souvent à la frontière entre le jeu “plaisir” et le jeu “refuge”.

L’étude met aussi en évidence que le symptôme de persistance (difficulté à réduire le temps de jeu) a tendance à diminuer avec l’âge. Cette évolution pourrait s’expliquer par le développement progressif des capacités d’autorégulation à l’adolescence.

Enfin, une relation positive a été mise en évidence entre le temps passé à jouer par session et le nombre de symptômes de l’IGD. Les jeunes qui jouent plus de quatre heures par jour présentent davantage de signes de perte de contrôle, ce qui rejoint les études antérieures. Toutefois, les auteurs soulignent que cette relation est indirecte et complexe : la durée de jeu ne constitue pas à elle seule un critère d’addiction. Les longues sessions peuvent également être associées à d’autres problèmes de santé (troubles du sommeil, sédentarité, désengagement social), probablement via un mécanisme de déplacement (le temps consacré au jeu se fait au détriment d’autres activités essentielles).

Les limites de l’étude

Comme toute enquête fondée sur des questionnaires, cette étude comporte plusieurs limites qu’il faut garder en tête avant d’en interpréter les résultats. Les données reposent sur les déclarations des adolescents et non sur des observations directes. Elles traduisent donc leur perception personnelle plus que la réalité objective de leurs comportements. Certains jeunes ont pu minimiser ou exagérer leur pratique, par désir de se conformer à une image sociale, par méconnaissance du temps réellement passé à jouer, ou encore parce qu’ils ont mal interprété certaines questions. Le fait de remplir le questionnaire à l’école, souvent en groupe, peut également influencer les réponses, la présence des pairs pesant parfois sur ce que l’on ose dire.

L’étude ne s’appuie sur aucune vérification clinique : les chercheurs n’ont pas recoupé les réponses avec des entretiens individuels, des observations ou des données concrètes (comme les durées de connexion réelles). Les résultats reflètent donc le ressenti du joueur et non une évaluation diagnostique. De plus, les analyses ont inclus tous les participants, y compris ceux ne rapportant aucun symptôme. Ce choix améliore la représentativité statistique mais atténue les différences entre les sous-groupes les plus concernés.

Autre limite importante : le caractère transversal de l’enquête. Les données ont été collectées à un seul moment, ce qui empêche de confirmer la persistance des symptômes dans le temps. Or, pour qu’un trouble du jeu vidéo soit reconnu selon le DSM-5 ou la CIM-11, les signes doivent durer au moins douze mois et provoquer une altération du fonctionnement quotidien. Les résultats de cette étude ne permettent donc pas de poser un diagnostic d’addiction, mais seulement de repérer des indicateurs de risque.

Par ailleurs, l’étude porte sur douze pays européens ayant intégré le questionnaire IGDS dans leur enquête HBSC. Ces pays ne représentent pas toute l’Europe et chaque population nationale présente ses particularités culturelles, linguistiques et sociales. Certains mots comme “problèmes” ou “conflits” peuvent être compris différemment selon la langue, ce qui limite la comparabilité entre pays. En outre, l’échantillon ne comprend que des jeunes scolarisés, excluant les adolescents déscolarisés ou en rupture sociale, souvent plus vulnérables face aux usages excessifs.

Enfin, même si l’IGDS est un outil reconnu et scientifiquement solide, il ne couvre pas l’ensemble des critères diagnostiques définis par le DSM-5 et la CIM-11. Certains aspects, comme la poursuite du jeu malgré les conséquences négatives ou la priorité donnée au jeu sur les autres activités, ne sont pas pleinement intégrés. Des recherches complémentaires devront donc vérifier la validité clinique et la fiabilité psychométrique de l’échelle dans des contextes culturels variés.

En résumé, cette étude offre une photographie précieuse et inédite des comportements de jeu des adolescents européens, tout en rappelant que ses conclusions doivent être interprétées avec prudence. Elle met en lumière des tendances utiles pour la prévention et la santé publique, mais ne permet pas d’établir de diagnostic individuel.

Conclusion

Cette étude européenne apporte un éclairage inédit sur la manière dont les adolescents vivent et ressentent leur pratique du jeu vidéo. Si la grande majorité d’entre eux joue avec plaisir et équilibre, une minorité significative, environ un adolescent sur dix, déclare plusieurs symptômes d’usage excessif, sans que cela ne corresponde pour autant à un trouble avéré. Ces résultats invitent à nuancer le discours sur “l’addiction aux jeux vidéo” : le plus souvent, le jeu n’est pas un danger, mais une activité qui remplit une fonction sociale, émotionnelle ou créative importante à cet âge.

L’étude met cependant en évidence des différences claires entre les sexes, avec davantage de signes d’usage problématique chez les garçons, ainsi qu’un lien fort entre la durée des sessions de jeu et le nombre de symptômes rapportés. Ces constats doivent encourager à mieux comprendre les motivations derrière la pratique : certains jouent pour se détendre, d’autres pour se dépasser, d’autres encore pour échapper à un mal-être. C’est souvent le sens donné au jeu, plus que le temps passé, qui détermine le risque de perte de contrôle.

La recherche souligne aussi la nécessité de distinguer la passion de la dépendance. Un joueur passionné n’est pas forcément un joueur en difficulté : il peut s’investir profondément dans une activité qu’il aime, tout en maintenant des repères stables dans sa vie quotidienne. Mais lorsque le jeu devient le seul refuge, ou lorsqu’il prend le pas sur le sommeil, les études ou les relations sociales, il peut être le signe d’un déséquilibre à explorer avec bienveillance.

Référence

- Stašek A, Galeotti T, Canale N, et al. Internet gaming disorder scale: A comparison of symptoms prevalence, structure, and invariance in 12 nationally representative European adolescent samples. J Behav Addict. 2025.

>>> Lien Article